一般人特別怕冷的話,要么就是穿少了,要么就是身體發(fā)燒導(dǎo)致的病理性怕冷,但是還有些人體溫正常,衣著也不少,但對(duì)冷總是很敏感,手腳總是冰涼。中醫(yī)認(rèn)為這種癥狀是由于陰陽(yáng)失衡脾胃不和氣血不足腎虛所導(dǎo)致的。這種情況下,吃藥打針很難解決根本的問題,往往都是治標(biāo)不治本。

怕冷雖然不是什么大病,但確實(shí)是身體不健康的表現(xiàn)。中醫(yī)在治療上以溫補(bǔ)腎陽(yáng)為原則,可以藥食同補(bǔ),對(duì)于缺鐵或者貧血的患者還需要適當(dāng)?shù)难a(bǔ)鐵、補(bǔ)血。適量的運(yùn)動(dòng)能夠振奮陽(yáng)氣,助陽(yáng)生熱,也易于機(jī)體陽(yáng)氣的恢復(fù),驅(qū)走寒冷,更是經(jīng)濟(jì)適用的方法。今天我們要說的是,如何使用艾灸療法來治療體寒、怕冷等癥狀。

一個(gè)人如果特別怕冷,手腳經(jīng)常是冰涼的,那基本上就是脾胃方面出現(xiàn)了問題,表現(xiàn)為脾虛胃寒、脾胃不和,一著涼就會(huì)腸胃不適。而脾虛又會(huì)引致腎虛,所以艾灸治療,以調(diào)理脾胃和腎功能為主。脾胃調(diào)和,腎氣十足,身體自然就不會(huì)虛,更不會(huì)如此的怕冷了。

用艾灸療法來調(diào)理脾胃虛寒和腎虛,需要對(duì)癥以下六大穴位:中脘穴、關(guān)元穴、足三里穴、腎俞穴、太溪穴和涌泉穴。今天灸哥給大家逐一介紹每個(gè)穴位的位置及功效。

中脘穴位于上腹部,胸骨下端和肚臍連接線中點(diǎn)(當(dāng)臍中上4寸)。即:從心口窩到肚臍眼四寸的地方(也就是心口窩到肚臍眼中央)。中脘穴屬于“任脈穴”,艾灸此穴有疏肝養(yǎng)胃、消食導(dǎo)滯、和胃健脾、降逆利水,且去眼袋、美容養(yǎng)顏、延緩衰老等作用。

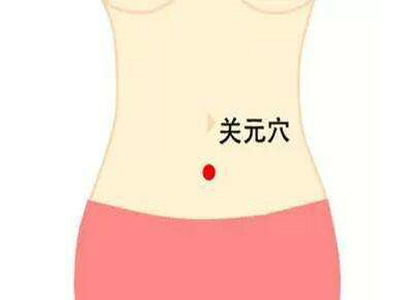

關(guān)元穴位于腹部,身體前正中線,臍中下3寸。也就是從人體肚臍中間下三寸(四指并攏,從臍中起,以中指橫紋為標(biāo)準(zhǔn),橫向的距離),腹部的正中線上。艾灸此穴有培腎固本、調(diào)節(jié)回陽(yáng)的作用,治療陽(yáng)痿、早泄、月以不調(diào)、崩漏、帶下、不孕等功效。

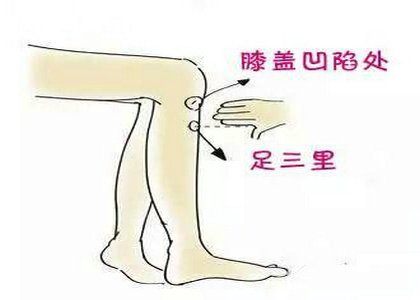

足三里穴位于小腿前外側(cè),犢鼻穴下3寸,距脛骨前嵴一橫指(中指)處。坐位屈膝,取犢鼻穴,自犢鼻穴向下量4橫指(即3寸),按壓有酸脹感。足三里穴歸屬足陽(yáng)明胃經(jīng),艾灸此穴有調(diào)節(jié)機(jī)體免疫力、增強(qiáng)抗病能力、調(diào)理脾胃、補(bǔ)中益氣等作用。

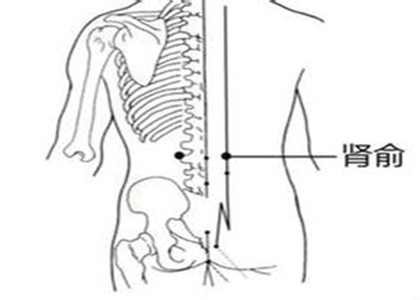

腎俞穴位于人體的腰部,當(dāng)?shù)诙导幌拢笥叶笇捥帲ㄈ艘绷⒒蛘呤钦缓笪鼩猓覀兿让轿覀兊睦吖堑南戮墸趥?cè)腰部,沿著肋骨的下緣畫一條水平線,交叉在我們的腰兩旁的肌肉上,這就是腎俞穴。)腎俞穴歸屬足太陽(yáng)膀胱經(jīng),艾灸此穴有補(bǔ)腎助陽(yáng)、調(diào)節(jié)生殖功能,緩解腰痛、腎臟病、高血壓等作用。

太溪穴位于足內(nèi)側(cè),足內(nèi)踝(高點(diǎn))后方與腳跟骨筋腱之間的凹陷處(即:腳內(nèi)踝后緣的凹陷當(dāng)中)。太溪穴歸屬足少陰腎經(jīng),艾灸此穴有治療失眠健忘、咳嗽氣喘、月經(jīng)不調(diào)、牙痛、陽(yáng)痿、手腳冰涼,祛斑祛痘、美白肌膚等作用。

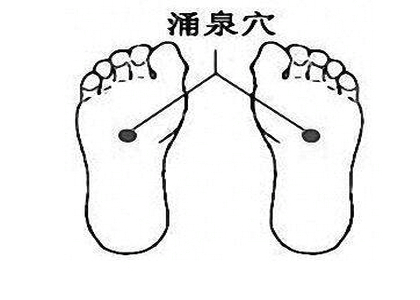

以上穴位,每天每個(gè)穴位艾灸一次,每次每穴20分鐘左右,每周休息一天。有見好轉(zhuǎn)后,可以減少為一周3至4次,每次每穴20分鐘左右。平時(shí)注意保暖并進(jìn)行適量的運(yùn)動(dòng)。穴位的艾灸順序應(yīng)自上而下,自內(nèi)而外,如果有時(shí)間,最后可艾灸足部涌泉穴,避免上火。另外,堅(jiān)持每天用艾葉水泡腳也會(huì)有很大的好處。

主站蜘蛛池模板:

日本国产欧美一区二区三区

|

亚洲在线欧美另类

|

欧美919国在线视频

国产自产自拍

|

欧美一级特

|

亚洲乳大丰满中

|

国产精品一区二区三区四区五区

|

国产日韩一区

|

亚洲精品一区二区成人影7788

|

精品亚洲成a人在线看片

|

91精品视频在线免费观看

|

91午夜福利精品一区二区

|

亚洲欧洲中文日韩

|

亚洲欧美中文字幕变态另类

|

国产一区二区三区美女

|

五月丁香婷婷综合

|

182tv午夜福利

|

欧美日韩一区二区三区在线播放

|

国产欧美日韩精品砖区大长茎视频

|

国产主播一区二区三

|

国产精品一区在线观看

|

亚洲午夜视频

|

91刺激视频

|

日韩成人短视频在线看网站

|

日本一区视频

|

日韩中文字幕免费观看

|

最新国产在线观看福利

|

91电影天堂nba免费看

|

中文字幕一区在线观看

|

欧美日本一区二区不卡

|

日本素人一区二区三区在线观看

|

日韩性爱免费网站

|

国产女人喷潮在线观看

|

成人一区二区三区在线视频

|

亚洲欧美一级

|

91精品视品在线播放

|

国产中文内

|

国产亚洲精品精品精品

|

亚洲日韩视频专区

|

aaa久v久成人

|

在线免费观看视频网站艹

|

国产精品一区二区六

|

主站蜘蛛池模板:

日本国产欧美一区二区三区

|

亚洲在线欧美另类

|

欧美919国在线视频

国产自产自拍

|

欧美一级特

|

亚洲乳大丰满中

|

国产精品一区二区三区四区五区

|

国产日韩一区

|

亚洲精品一区二区成人影7788

|

精品亚洲成a人在线看片

|

91精品视频在线免费观看

|

91午夜福利精品一区二区

|

亚洲欧洲中文日韩

|

亚洲欧美中文字幕变态另类

|

国产一区二区三区美女

|

五月丁香婷婷综合

|

182tv午夜福利

|

欧美日韩一区二区三区在线播放

|

国产欧美日韩精品砖区大长茎视频

|

国产主播一区二区三

|

国产精品一区在线观看

|

亚洲午夜视频

|

91刺激视频

|

日韩成人短视频在线看网站

|

日本一区视频

|

日韩中文字幕免费观看

|

最新国产在线观看福利

|

91电影天堂nba免费看

|

中文字幕一区在线观看

|

欧美日本一区二区不卡

|

日本素人一区二区三区在线观看

|

日韩性爱免费网站

|

国产女人喷潮在线观看

|

成人一区二区三区在线视频

|

亚洲欧美一级

|

91精品视品在线播放

|

国产中文内

|

国产亚洲精品精品精品

|

亚洲日韩视频专区

|

aaa久v久成人

|

在线免费观看视频网站艹

|

国产精品一区二区六

|